Singularidades Técnicas en la Sinfonía nº 1, "Vidres"

I.- Temps de l'Influx

II.- Temps de Meditació

III.- Temps de Cloenda

• Obra escrita en 1978 para la exposición en

la Bienal de Venecia, del escultor y

artista multidisciplinar Nacho Criado, Premio Nacional de Artes Plásticas 2009, donde presentó su propuesta basada fundamentalmente en cristales y vidrios; evento para el que compuse Vidres I, II, III, en

principio para sintetizador, y con versiones posteriores para órgano barroco, romántico y electrónico y, por

último, la versión orquestal, contando todas ellas con registro discográfico.

• Publicaciones discográficas de la Sinfonía nº

1:

Grabación: All Saints' Church, Londres. Producer: Martin Compton. Recording Engineer: Tony Faulkner.

Recording: SONY PCM 1610 DIGITAL

ROYAL

PHILHARMONIC ORCHESTRA, dir. VÍCTOR PABLO:

- 1ª Edición Discográfica

Monográfico: Obra Sinfónica

LP (digital vinyl): E 7447/4 LP – Ediciones Quiroga,

Madrid, 1987

MC (digital music cassette): E 7447/4 MC – Ediciones Quiroga,

Madrid, 1987

- 2ª Edición

Monográfico: Obra Sinfónica

Colección siglo XX

CD: EGT 608 CD - Valencia, 1993

- 3ª Edición

Monográfico: Obra Sinfónica

CD: E-032 –

Ediciones Quiroga, Madrid, 1999

- Edición Especial

III Tiempo: Temps de Cloenda

Gran Enciclopedia de la Música

CD: Ed. Enciclopedia Catalana,

Barcelona, 1999

• Programaciones principales de la obra:

Orquesta Filarmónica de Arad, dir.

Alfonso Saura

Orquesta Filarmónica de Bacau, dir.

Ovidiu Balan

Orquesta Filarmónica de Bacau, dir.

Alfonso Saura

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria,

dir, Antoni Wit

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria,

dir, Víctor Pablo

Orquesta Filarmónica de Iasi, dir,

Ovidiu Balan

Orquesta Filarmónica de Ploiesti, dir,

Ovidiu Balan

Orquesta Municipal de Valencia, dir.

Manuel Galduf

Orquesta Sinfónica Alcoyana, dir.

Gregorio Casasempere

Orquesta Sinfónica de Asturias, dir.

Michel Swierczewski

Orquesta Sinfónica de Galicia, dir.

Víctor Pablo: Vídeo

Orquesta Sinfónica de la RTV Española,

dir. Antoni Wit

Orquesta Sinfónica de Tenerife, dir.

Víctor Pablo

Orquesta de la Radiodifusión Polaca,

dir. Antoni Wit

Royal Philarmonic

Orchestra (RPO), dir. Víctor PabloAudición (RPO), en vídeo con partitura:

INTRODUCCIÓN

• Expondremos

fragmentos de las Sinfonías en los que los elementos motívicos y la subsiguiente creación de micro-estructuras, como es

pertinente, se complementa con su inserción en una adecuada estructura formal

que albergue y dé sentido a un discurso cuya estrategia permita, entre

fluctuaciones de aproximación y distanciamiento a las espectastivas del

receptor, el aumento de incertidumbre, lo que supondrá un incremento en

la cantidad de información a transmitir. Y todo ello, con la escalística

seleccionada* por haber sido considerada como idónea

para la generación de la constante interválica deseada, que

independientemente de que se esté interesado, o no, en ella, se va a

producir. Son cuatro importantes conceptos que nos permitirán con mayor

perspicuidad, el dar cauce al canon estilístico con el que pretendamos

definir nuestra posición estética.

*De entre las 1.785 escalas practicables en el sistema temperado.

• En

mis ocho Sinfonías han estado presentes estos cuatro elementos:

escalísticos, motívicos, de micro-organización interna y formales*. La Primera, Segunda y Tercera Sinfonías, centraban sus técnicas de organización y control en las relaciones acórdico-escalísticas de la Armonía en el Ciclo Cerrado de Cuartas y de la Escalística en Variantes de Base, presentando distintas opciones formales. La estructura formal Adbec aparece plenamente en la Cuarta Sinfonía, en la que su aplicación fue textual precisamente por tratarse de una sucesión

estricta, lo que correspondía al espíritu neo-minimalista que deseaba manifestar excepcionalmente en ese momento, tal y como se evidencia en su estudio; la repercusión de esta sinfonía en mi catálogo fue que la experiencia

de su composición supuso un giro muy ostensible, y ello dejó una huella tangible en las organizaciones contrapuntísticas que le siguieron, aunque distanciadas ya de su propuesta formal y de su estética neo-mínimal. De modo que en la Sexta Sinfonía y, por extensión, en la Séptima y Octava, junto a las técnicas armónico-contrapuntísticas ya citadas, sigue concretándose el Adbec aunque ya no tratado como estructura final, pues verá perturbada su disposición

de acuerdo a las características de la materia resultante que genera su

propia aplicación. A este respecto, la Quinta Sinfonía ocupa un lugar muy relevante por tratarse de la transición y puente entre ellas, recibiendo y proyectando parte de las reflexiones de una y otras.

*Como

fue en el pasado y se nos transmitió a través de las obras de los

grandes maestros, cuyas escalas, control armónico, construcciones

contrapuntísticas y organizaciones formales, fueron capaces de atravesar

las distintas corrientes estéticas, gracias a la creatividad y

discernimiento de sus creadores para aplicar las innovaciones precisas

que permitieran el afloramiento de nuevos cánones estilísticos y, con

ello, que los cambios necesarios se produjeran. La evolución no precisa

del abandono de las técnicas, sino su adecuada transformación que

facilite nuevas prestaciones en la obtención de renovados planteamientos

estéticos. La renuncia a la aplicación de estos controles de organización solo puede

atribuirse a una mala digestión de las vanguardias históricas.

• Todos los ejemplos expuestos tienen como objetivo el mostrar de forma muy detallada

las aplicaciones de las técnicas empleadas y su adecuación a situaciones

diversas, pero en donde el canon estilístico y la ideación del discurso han

sido siempre privativos del compositor, pues ninguna técnica, sistema armónico,

escalístico o formal, puede garantizar, por sí misma, unos mínimos resultados

que avalen la bondad de la creación musical resultante de su aplicación, pero

es una importante herramienta con la que puede contar el compositor, capaz de

coadyuvar a la consecución de una efectiva organización y control de su

discurso (de la Introducción de Lêpsis, vol I).

• Estructurada en tres movimientos, nos centraremos en un amplio fragmento del primer y tercer tiempo, lo suficientemente representativos como para ofrecer una idea muy precisa del canon generativo de la obra.

Esta

composición, que encabeza mi catálogo sinfónico, aparecerá

excepcionalmente en su representación esquemática con el fin de

favorecer una primera aproximación al contenido esencial y mecanismos de

actuación presentes en mi obra sinfónica. Al final se expone el manuscrito de la partitura completa.

• En los primeros compases del Tema A, con carácter introductorio, ya se

anuncia el acorde de tónica de

Fa#c* [fa#-(do

ap.)-si-mi#], elemento generador (a) y germen del ostinato inicial,

evolucionando tras su repetición inmediata hacia un poliacorde, que mantiene la armonía precedente en la base sobre la que sitúa la sensible

inferior de Sibc; el encuentro del motivo principal a con su derivado a' marcará el momento en el que se presenta el Tema A propiamente dicho, muy breve, y que concluye en …

*Para su conocimiento completo y cifrado de acordes, consultar mi tratado Lêpsis, vol. I, o también simplificado y esquemático, en el Epítome III de este blog. Nota: CD: E-032 [1] 0’00”: Alude

a la referencia discográfica del CD, EMEC (E-032), corte (aquí, 1º) y momento en el que se inicia el audio

del ejemplo.

… un sib

(comp. 13), en registro agudo retenido hasta encontrarse con su sensible

inferior, quedando ambos estáticos y destacando con ello la presencia del choque

de 2ªm, tras el que sigue el la para volver a mostrar de nuevo un nuevo choque, pero ahora, entre la y sol#, al que se accede sobre un arpegiado de notas tenidas. Este tipo de "recorrido" por semitonos (aquí, sib-la-sol#), será característico en la obra. Nos introducirá en …

… el Tema B, constituido por dos elementos generadores, b y b'; se inicia con un acorde de sensible inferior de décima sobre tónica, claramente distanciada en

registro y diseño, sin resolución, y con cambio de eje por transpolación

acometida hacia la tónica del Sibc; y su posterior proyección por oscilaciones de

amplificación de décima a trecena, primero sólo débilmente insinuada, tanto

por su estructura como por la dinámica en piano, insistiendo posteriormente

en su confirmación con el acorde completo en fortissimo, …

… para seguir con un acorde estático en pianissimo que asciende su bajo una segunda menor en fortissimo, para decrecer de nuevo a la dinámica originaria. Este caso no ofrece demasiadas dudas en cuanto a su cifrado como acorde de tónica

con sexta añadida, y no como acorde de trecena, ya que dicha trecena (si)

se encuentra algo más disociada por la exclusión de la décima (fa) y,

por otro lado, la disposición del acorde como acorde de séptima, muestra una

estructura de cuartas de fácil percepción; en cambio, al evolucionar hacia la

supertónica, y a pesar de que su disposición muestre ciertas semejanzas,

queda sin embargo ahora la décima (si) algo mejor situada (para su

aprehensión como 10ª, formando parte del acorde) que la trecena en el bajo (mib),

lo que, en este contexto, aconseja la inclusión de dicha décima en la

armonía, dejando para el bajo la consideración de sexta añadida y desligada,

por tanto, del acorde base de cuartas.

Con la transpolación de eje a Sibc …

… entramos en el Desarrollo (comp. 30 y ss), ahora repetido en escritura analógica, que se inicia con el motivo de a' y en el que la

nueva tónica amplificará y reducirá su ámbito, con oscilaciones entre

las armonías de séptima y trecena, pero en este caso con superposiciones acórdicas

claramente diferenciadas de su exposición en el Tema A, en las que

aparecían en armonía semicontrapuntística, y que nos lleva …

… al compás 37, con reexposición del "recorrido" antes ya realizado (comp. 13), pero esta vez entre dos notas (sib-la) sin apoyo para focalizar más nítidamente su presencia, permitiéndonos el paso de los ejes de Sibc …

… a Lac que se establece con un arpegio en el compás 46, como transición a una zona más temática basada en células de a y especialmente de a', confluyendo en …

… el compás 55, con un fragmento semejante al presentado en el compás 23, pero en este caso sobre el segundo grado de Lac y cambio en el bajo, la-sib, lo que conforma un II10 en estado fundamental, sin séptima, …

… y con ello ya disponemos de una primera idea lo suficientemente representativa de las técnicas puestas en juego para determinar la evolución de la obra.

• Pero también podemos encontrarnos con pasajes de constitución interna más compleja. Por ejemplo, más adelante (comp. 75), en un análisis estrictamente acórdico (Cc), vemos al acorde

de décima de Sibc, amplificado a trecena, en superposición

rigurosa de cuartas; en los compases 76-77 podemos observar la disposición del

mismo acorde (de fundamental sol), pero en el primer caso como

supertónica de Rec, y posteriormente como tónica de Solc. Entre ellos (acotados con línea

discontinua) fluctúan dos escalas, en un recurso de Intermodulación de eje …

… proceso que podemos

precisar mejor si advertimos que la Intermodulación de eje se produce

entre una escala del Ciclo Cerrado de Cuartas (Cc) y otra/s de los Modos I, II, y III,

(B6, B7, B7 y B8), de la Escalística en Variantes de Base*, en este caso

con B7, B7, cuando se presentan en cualquier

combinación y sobre distinto eje, sin afinidad preestablecida que las

interrelacione.

*Con exposición completa en mi tratado Lêpsis, vol. I, o simplificada y

esquemática, en el Epítome II de este blog.

* * *

*

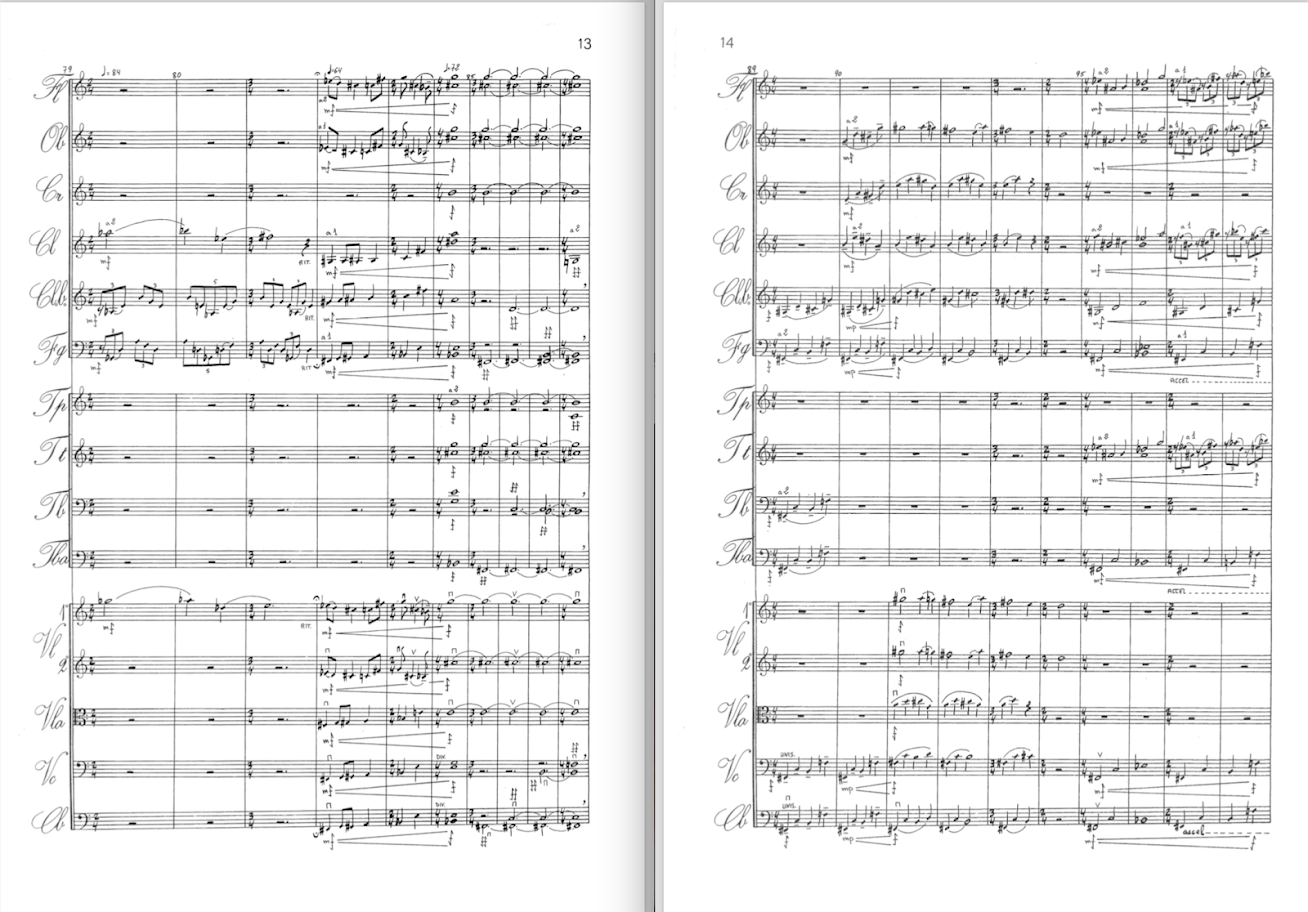

• Ampliaremos ahora los procedimientos de organización interna con una segunda ejemplificación, mostrando un fragmento del III Movimiento de la Sinfonía:

• Se inicia con una

figura de ostinato, derivada de a', sobre la que posteriormente evoluciona la célula

motívica c (comp. 9 y ss.) que, en sucesiones c1-c2 (comp. 12 y ss.) , desemboca en la transición t, con t’ expositiva,

t” amplificada y t’’’ como soldadura (comp. 17 y ss.), hacia el diseño

específico característico d; en este caso, un cluster de

tres notas con dos manifestaciones distintas: d1 como cluster (pentagrama inferior, comp. 17), y d2 como los "recorridos" ya expuestos en el primer movimiento con notas tenidas, pero ahora de una nota repetida hasta chocar con su segunda menor superior o

inferior, a la que sustituirá, prosiguiendo su camino como la representación analógica (comp. 22 y ss.) con una duración aproximada de 35”:

… y seguirá resurgiendo

en distintas alturas alternándose con recurrencias de la célula motívica c,

sobre la marcha provocada por el modelo m y sus progresiones

(comp. 34 y ss.) …

… para finalizar en el

cluster d1

(comp.

50).

La posterior evolución de d1, en

canon hasta su máxima expansión por dilatación progresiva de valores,

presenta unas características que merecen un comentario muy detallado. Se

trata de una estructura ternaria, iniciada en el compás 50 y cuya primera

sección está constituida por 8 miembros de subperiodo; los tres primeros (d1) evolucionan sobre

las tres notas del cluster, el cuarto (d’1) y el quinto (d”1, entrada del

consecuente) introducen progresivamente una nota más, 4 y 5 notas

respectivamente, producto de la repetición de las originarias; y a partir de

este momento, y hasta el compás 66, se alternarán dialogando en ambas

regiones del registro. La segunda sección permuta antecedente y consecuente

manteniendo el diálogo propiciado, y desembocando en la última sección (compás

76), en la que progresivamente van ampliándose los valores nota a nota, hasta

finalizar (compás 100) silenciándose en el mismo orden que el de su aparición, lo que nos

permitirá percibir las disposiciones armónicas retrógradas.

Se trata de un proceso

minimalista de estructuras de progresión: Como suele ser frecuente en

este tipo de desarrollos, una vez determinado el módulo de inicio (cuatro primeros tiempos del primer sistema) y el

módulo final (último sistema), la estrategia para llegar de uno a otro encierra la clave

de su posible interés, por lo que debería producirse

siempre de forma que

impidiera prever cada desenlace, aumentando con ello la incertidumbre ya que, de lo

contrario, supondría una pérdida considerable en cuanto a la cantidad de

información a transmitir (compases 50-100):

(ejemplo de exposición

en un fragmento orquestal, comp. 57-64):

… sigue en el compás 101, con una transición

basada en un modelo que es transportado y desarrollado hasta alcanzar la

introducción a la reexposición, en …

… el compás 115 en donde se plantea un diseño en el registro agudo que será contestado

en el grave, y ambos sucedidos, por oposición, de la respuesta en el registro grave contestada en el agudo, en una transpolación de eje a

Doc (escala de Do en la Armonía en el Ciclo Cerrado de Cuartas) …

… en el que observamos cómo aparece de nuevo el acorde generador inicial (primer compás de la obra), tónica de Fa#c, en este caso en décima, y su posterior

transpolación a Doc en el acorde de tercia superior sobre

tónica; la preparación realizada en el compás 119, junto al distanciamiento

conseguido por el registro, la tímbrica y la independencia rítmica con la que se

presenta la armonía, facilita su nítida recepción como acorde sobre tónica

(estrategia lógica, en los albores del sistema).

%20VIDRES.png)

%20VIDRES.png)

%20VIDRES.png)

%20VIDRES.png)

%20VIDRES%20copia%202.png)

%20VIDRES.png)

%20VIDRES.png)

%20VIDRES.png)

%20VIDRES%20copia.png)

%20VIDRES_page_1.png)

%20VIDRES_page_1.png)

%20VIDRES_page_1.png)

%20VIDRES_page_1.png)

%20VIDRES_page_1.png)